日本の文学

奈良時代の文学

日本文学の歴史はとても長く、文字で書かれた最古の日本文学は奈良時代の8世紀(712年)に成立した『古事記』と言われています。『古事記』は歴史書で、神話から大和朝廷が支配するまでの内容が書かれています。

『古事記』が成立した8年後に、今度は『日本書紀』(にほんしょき)という、神話の世界から持統天皇までの内容が記録されている歴史書が成立します。720年のことです。

神話からスタートして『古事記』は推古天皇(第33代天皇)、『日本書紀』は持統天皇(第41代天皇)というように共に女帝で終わっている点など、共通項が多いこの『古事記』と『日本書記』ですが、異なる点としては、『古事記』は天皇家のための歴史書で、『日本書紀』は国家の歴史書だったのではないか、という考え方があります。あるいは、『古事記』は国内の宮廷を意識し、『日本書紀』は中国などの外国を意識して書かれている、とも言われているようです。

『古事記』と『日本書紀』には日本の初代天皇である神武天皇についての記述もあります。神武天皇は天照大神のひ孫の孫(5代後)で、様々な神々を合一して日本を統一し、今の奈良県橿原市にある橿原神宮で日本の初代天皇として即位します。紀元前660年のことです。神武天皇が即位した日が、現在は「建国記念の日」(2月11日)になっています。

尚、神武天皇の祖先である天照大神というのは日本を作った神イザナギ・イザナミのたくさんの子どもたちの一人である太陽の神様、女神です。

神武天皇が即位するまでを分かりやすく描いたアニメ動画がYouTubeに色々あります。中でも日本語学習者の方にお勧めなのはこちらの動画です。➡Go to the site(日本の神話のプレイリストのURLはこちらです。➡Go to the site )

小林永濯が描いたイザナギとイザナミが日本を作っている様子(1885年)

画像はこちらからの転用になります。 ➡Go to the site

平安時代の文学

794年から1192年まで約400年間もの長い期間続いた平安時代の文学といえば、まず脳裏に浮かぶのは日本で最初のひらがなによる物語である『竹取物語』(901年?)でしょう。別名「かぐや姫」の物語として知られ、親しまれています。物語・童話の祖とも呼ばれている作品です。

日本語学習者の方にはこちらの動画がお勧めです。➡Go to the site

都が平安京に移されてから間もない時期はしばらく「漢文学」が盛んな時期で、上流階級の世界では「漢文学」の教養がないと出世できないと言われていたほどですが、9世紀後半から10世紀中頃になると、和歌が上手な人がもてはやされ、宮廷文学として確立されました。 また、894年に中国に留学生を派遣するシステム「遣唐使」が停止され、日本固有の文字であるひらがなが登場します。そして、いわゆる「国風文化」の時代が始まるのです。

そうした中、935年(?)、日本で最初の日記文学『土佐日記』が書かれます。作者の紀貫之が、土佐での任務を終えて京都に帰るまでの55日間の旅の出来事を日記にしたものです。男性である紀貫之が女性のふりをして書いた平仮名の日記であることが特徴で、役人として話せない気持ちを、女性のふりをして自由に告白しています。

YouTubeに現代語訳されたラジオドラマの『土佐日記』がアップロードされています。雰囲気がとてもよく伝わってきますので、日本語学習者の方で、興味のある方は聴いてみてください。

リンクはこちらになります。➡Go to the site

また、平安時代を代表する文学作品と言えば、1001年(?)に書かれた『枕草子』と、1010年(?)に書かれた『源氏物語』が挙げられるでしょう。いずれも女性の手によって書かれたこの二つの作品は、今日もなお世界的に高い評価を受けています。

『枕草子』は清少納言によって書かれた随筆です。宮廷生活を中心に、自然や人生についての体験や意見などを女性特有の細やかで鋭い視点から描いています。『枕草子』は日本の三大随筆のひとつに数えられています。(他は『方丈記』『徒然草』)

日本語学習者の方にはこちらの動画がお勧めです。➡Go to the site

『源氏物語』は紫式部によって書かれた長編物語です。宮廷での生活や政治を背景に、日本版ドン・ファンと呼ばれる光源氏(ひかるげんじ)が体験した数々の事件や恋愛、喜びや悲しみを描いています。日本古典文学の最高傑作とされている作品です。

日本語学習者の方にはこちらの動画がお勧めです。➡Go to the site

紫式部(土佐光起 作)

画像はこちらからの転用となります。 ➡Go to the site

鎌倉時代

鎌倉時代に入ると、貴族から武家社会に移行します。それに伴い文学も「源氏物語」のような創作物語から、武士同士の戦いをテーマにした物語が主流となります。中でも有名なのが平家の栄華と没落、武士階級の台頭などが描かれている『平家物語』(1240年(?))です。

日本語学習者の方にはこちらの動画がお勧めです。➡Go to the site

また、『平家物語』の世界をJ.S.バッハの音楽と当時の雰囲気がよく伝わるイラスト、美しい朗読で描いた公演SAMURAI'S BACHIANAの動画もお勧めです。平氏とはどのような一族だったのか、どうして源氏と戦うことになったのか、この動画を見たらよく理解できます。また、ロシア語訳の字幕がついていますので、日本語が分からない方でも雰囲気を堪能できますのでぜひご覧になってみてください。

リンクはこちらになります。➡Go to the site

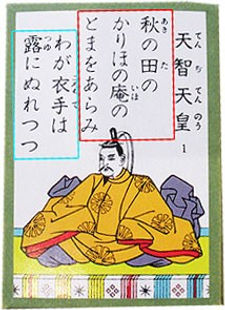

百人の和歌を一人につき一首ずつ選んで作られた和歌集『小倉百人一首』(1235年(?))が成立したもの鎌倉時代です。『小倉百人一首』は「かるた取り」というゲームとなって今日に至るまで日本人の生活と密接につながっています。

「かるた取り」を競技化したのが「競技かるた」で、16世紀後半にポルトガルから「カルタ」が伝わったことに端を発し、それ�が江戸時代に貴族の間で広がり、百枚の札を取り合う「畳の上の格闘技」とも呼ばれている現在の原型が出来上がりました。そのベースにあるのは、平安時代に遊ばれていた「貝合わせ」というものだと言われています。競技かるたの様子が分かる動画が「全日本かるた協会」のサイトに掲載されています。

かるた大会の雰囲気が大変よく分かりますので、ぜひご覧になってみてください。➡Go to the site

鎌倉時代には更に、『枕草子』以外の日本の三大随筆である『方丈記』(1212年 鴨長明)と『徒然草』(1330年?吉田兼好)が書かれています。

『方丈記』は、仏教の考えである「無常観」をもとに、大火事や竜巻、飢饉、地震などの災害による不安な情勢や、作者の人生・心情などについて、簡潔なひらがなによる和文と漢字による漢文がまざった文体で書かれています。

「無常観」というのは、

・すべてのものは、絶えず変化し、同じものに留まらない

・この世のすべては幻で、仮の姿に過ぎない

という考え方です。

『徒然草』は作者が日常生活の中で見たり聞いたりした出来事について、自由に書いた作品で、人の生き方や人間関係、信仰などテーマも色々です。また、『徒然草』の中でも「無常観」が描かれています。ただそれは、鎌倉時代の末期に世の中に広がっていた「明日はどうなるかわからない、いずれ必ず死ぬのだから、明日のことを考えても仕方がない」という不安な気持ちを表した諦めの気持ちに近い「無常観」とは異なり、「いずれ必ず死ぬのだから、生きていることを楽しもう」という前向きな「無常観」となっていることが特徴的です。

日本語学習者の方にはこちらの動画がお勧めです。➡Go to the site

★日本の文学こぼれ話 ~日本独自の詩の形態~★

日本独自の詩の形態に、「和歌」「俳句」「短歌」「川柳」の4つがあります。

「和歌」は、日本で最も古くから存在する詩歌の形態です。構成はひらがなで5・7・5・7・7の31音(文字)が基本となっています。中国から入ってきた「漢詩」に対して、日本由来の歌という意味です。

「短歌」は「和歌」の一種類です。短歌も5・7・5・7・7の5句で構成されます。全部で31音(文字)から成っています。

和歌の中には短歌の他にも長歌など他の種類もあったのですが、平安時代頃から短歌以外はあまり作られなくなったので、

ほとんど和歌と短歌は同じようなものとなっています。

一方、「俳句」は室町時代に詩歌の形態として確立され、江戸時代に入ってから広く普及しました。

「俳句」は5・7・5の17音(文字)を基本として構成されるようになっています。季節を表す「季語」が重要視されています。題材も季節や自然といったものが中心です。

代表的な作品としては松尾芭蕉の句があげられます。

閑さや岩にしみ入る蝉の声

(意味:セミがうるさいからこそ静けさが際立つ、ということを表現しています)

「川柳」は季語など使わないで、ストレートに心情を表現する5・7・5の詩歌です。笑いを誘うものが多いのが特徴的です。現代でも「サラリーマン川柳」というのがよく公募され、一般投票によってベスト10が決められます。

例えば、新型コロナウイルスで日本ではマスク着用率がほぼ100%、という2022年のサラリーマン川柳のベスト10に入った下記の句は、説明を必要としないくらい分かりやすいです。

恋心 マスク外せば 花と散る(第8位)

百人一首 ➡Go to the site

室町時代

長く続いた内乱も、三代将軍足利義満の頃には次第に収まり、1392年、ついに南北朝の合一が実現します。この時代を特徴づける方向性としては、次の3つの流れが挙げられます。

1)御伽草子

2)能・狂言

3)キリシタン文学

御伽草子とは短編の物語を指すジャンルで、その多くには絵がついています。それまでは貴族や武士が文学の主人公となっていたのが、庶民や動物・植物の擬人化された物語なども加わり享受層も広がります。教訓的、啓蒙的や仏教の教えを伝える内容が多いのも特徴的です。

お伽草子は、400編超が存在するといわれており、そのうち世に知られている物は100編強だともいわれています。

日本昔ばなしの代表作のひとつである、子どもたちにいじめられている大きな亀を助けた太郎がお礼に海の奥に広がる楽園の竜宮城に招待される『浦島太郎』(YouTube ➡Go to the site )や、日本版のシンデレラストーリーである『鉢かづき』(YouTube ➡Go to the site )、若い僧に恋をした女性が騙されたことに気が付いて狂い、大蛇となって僧の後を追い、道成寺の鐘の中に逃げ隠れた僧を焼き殺すという能や歌舞伎、浄瑠璃の演目にもなっている『道成寺縁起』(YouTube ➡Go to the site )など、現在でもよく知られています。

御伽草子『熊野の本地』

画像はこちらからの転用となります。 ➡Go to the site

鎌倉時代の末期には、田楽(でんがく)や猿楽(さるがく)と呼ばれる芸能が流行します。

田楽というのは田植えの作業をする田の側で豊作を祈って踊る踊りのことで、猿楽は神社や貴族の屋敷で演じられたこっけいな物まね劇のことです。猿楽の役者であった観阿弥(かんあみ)と世阿弥(ぜあみ)親子(父と息子)が、田楽の舞踊に新しい踊りの方法をとり入れた能楽という新しい芸能ジャンルを作りました。

能楽は、超自然的なものを題材とした歌舞劇で高尚で厳粛な内容を題材としている能と、猿楽の中のこっけいなしぐさの部分が発達したセリフ劇の狂言から構成されております。

能は武士の言葉で演じられ、また、仮面をつけて演じられるのに対して、狂言は庶民の言葉で演じられ、仮面もつけません。

社会風刺や権力批判の機能を持ちます。

能と狂言から成るこの「能楽」というジャンルは、2008年にユネスコの無形文化遺産に登録され、日本の伝統芸能を代表するもののひとつとなっています。

1374年または1375年、観阿弥が新熊野神社で催した猿楽能に12歳の世阿弥が出演したとき、室町将軍足利義満の目にとまりました。

以後、義満は観阿弥・世阿弥親子を庇護するようになります。

当時の貴族・武家社会には、幽玄を尊ぶ気風がありました。世阿弥は役者としてだけではなく、優れた能楽の研究者、理論家としても、観客の好みに合わせ、言葉、所作、歌舞、物語に幽玄美を漂わせる能の形式「夢幻能」を大成させていったと考えられています。

中でも世阿弥が書いた『風姿花伝』は、能の修行法・心得・演技論・演出論・歴史・能の美学の真髄を描いた書で、最古の能楽論の書であり、日本最古の演劇論とも呼ばれています。日本の美学の古典ともいえる書です。

能楽に興味のある方は、ぜひこちらの動画を御覧になってみてください。

能の代表的な作品のひとつである『敦盛』を英訳つきで細かく解説してくれている動画です。動画の最後の方には実際に能の舞台も出てきます。

YouTube ➡Go to the site

また、代表的な能の作品のあらすじをアニメーションで見せてくれるこちらの動画プレイリストもお勧めです。

YouTube ➡Go to the site

観客からも観る力、想像する力が求められる能ですが、能は日本文化の神髄を表していると言われます。

YouTubeにも参考になるような解説動画が色々アップロードされていますので、ぜひそのような動画などを利用して予め勉強し、日本で実際に能を鑑賞なさることをお勧めします。日本の美学に対する理解が飛躍的にアップします。

夏の夜、野外の能舞台などで上演される薪能の舞台

画像はこちらからの転用となります。 ➡Go to the site

室町時代末期から江戸時代初期にかけては「キリシタン文学」というジャンルも登場します。

16世紀に日本にやってきたキリスト教の宣教師たちは、布教や日本語学習のためにローマ字で翻訳・著述活動をおこないました。

ローマ字で記載された天草版『平家物語』や、イソップ童話の日本語訳をローマ字で綴った天草版『伊曾保物語』などが有名です。

イエズス会によるカトリック教会の教理��本『どちりな・きりしたん』やポルトガル語の辞書の『日葡辞書』などもあります。

天草版『平家物語』原本は大英図書館に所蔵されています。

画像はこちらからの転用となります。 ➡Go to the site

江戸時代の文学

260年続いた江戸時代は、庶民の文化が著しく発達した時代でした。

文化の観点から見ると、文化が栄えた山が二つあると言われています。

一つの山は江戸時代の前半期で、大阪や京都といった「上方の町人」が文化の中心となる「元禄文化」(1688年~1703年)です。

そしてもう一つの山が、江戸時代後半の江戸の町人が文化の中心となる「文化・文政の文化=化政文化」(1804年~1830年)です。

よくこの二つの「山」は対比させられ、「元禄文化」は健康的で力強く、活気溢れる文化であるのに対して、「化政文化」は爛熟していて退廃的な文化である、と表現されます。

江戸時代はまた「鎖国の時代」でもありました。そのため日本特有の文化が華々しく花開いた文化という観点から見れば豊饒の時代でもありましたので、文学の上でも数多くの重要な作品が書かれています。中でも以下が特に重要です。

元禄文学の代表者と言えば、井原西鶴、近松門左衛門、そして松尾芭蕉です。

井原西鶴は一人の男性の好色で自由奔放な人生を描いた小説『好色一代男』を執筆しました。町人文化が生き生きと描かれている小説です。

近松門左衛門は、社会問題、歴史上の出来事、身近な事件を題材とした人形浄瑠璃や歌舞伎の台本を書きました。

男女の悲恋を描いた『曽根崎心中』(人形浄瑠璃版の『曽根崎心中』YouTube ➡Go to the site)が代表作と言えるでしょう。最初は人形浄瑠璃用の台本として書かれましたが、後に歌舞伎でも上演されるようになりました。

松尾芭蕉は、俳句で自分の気持ちや感情を表現し、『おくの細道』という有名な紀行文を残しています。日本文化の象徴とも言われる「わび」や「さび」の世界を描いています。「閑さや岩にしみ入る蝉の声(しずかさや いわにしみいる せみのこえ)」という句はこの『おくの細道』の中の句です。

人形浄瑠璃『曽根崎心中』

画像はこちらからの転用となります。 ➡Go to the site

一方化政文学の特徴としては、政治・社会の出来事や庶民の日常生活が盛んに題材にされ、さし絵や平易な文章により広く庶民にも浸透したものとなっています。またこの時代は「古事記」、「万葉集」や「源氏物語」など、古典に関する研究も進み、数学、天文学などの学問も発展しました。

滑稽さをもとに庶民生活を描いた十返舎一九の小説『東海道中膝栗毛』(YouTube ➡Go to the site )、善が悪に打ち勝つ様子を幻想的に描いた曲亭馬琴の歴史的伝奇小説『南総里見八犬伝』(YouTube ➡Go to the site )、俳諧では絵画のような俳句を詠んだ与謝蕪村や、松尾芭蕉、与謝蕪村と並んで三大俳人の一人と呼ばれている庶民的で分かりやすい表現を使った句を詠んだ小林一茶が活躍しました。

『東海道中膝栗毛』

画像はこちらからの転用となります。 ➡Go to the site

また、『古事記伝』によって国学を大成させたとして知られているのが本居宣長や、日本の医学の師と呼ばれる杉田玄白が、オランダの『ターヘル・アナトミア』の翻訳本である日本初の解剖学書『解体新書』を執筆したのも、この時代です。

また江戸時代と言えば、上述したように人形浄瑠璃や歌舞伎が大成した時代としても知られています。

歌舞伎は能楽・人形浄瑠璃と並んで三大国劇のひとつで、女優の代わりに男性が女性の役を演じ、舞踊劇・音楽劇などの要素も含む演劇です。

1603年頃、出雲大社の巫女・阿国が京都で念仏踊りを興行したのが発端とされています。

後に風俗を乱すという理由から女性や少年の俳優による歌舞伎は禁止され、成人男性の俳優たちによって演じられる現在の形になります。静的で幽玄な世界を描く能の舞台と比較して歌舞伎は動的で、非常に華やかな衣装・舞台が特徴で、仮面は用いず、様々な色・模様の線を顔に描いて演じます。元禄時代にとりわけ飛躍的に発展しました。

日本が世界に誇る芸能のひとつで、能楽、人形浄瑠璃と並んで同じく2008年にユネスコ無形文化遺産に登録されています。

明治から昭和までの近代・現代文学

明治維新後、西洋の思想や文化を取り入れる文明開化が推進され、文学にも大きな影響を与えました。

言文一致運動もその一つで、その結果として現代の日本語の書き言葉に直接相当する(「だ・である」調と、「です・ます」調)が確立されました。

日本の近代文学は、坪内逍遥の『小説神髄』(1885年)によって実質的に出発し、二葉亭四迷の『浮雲』(1887年)が言文一致の文体で書かれた日本の近代小説の始まりを告げた作品であると言われています。

ちなみに作者の二葉亭四迷は大学でロシア語を学び、ツルゲーネフを始め多くのロシア文学の作品の翻訳を手掛けています。

日本の近代文学を考える時、社会や人をありのまま描こうとする「写実主義」

*例えば、二葉亭四迷の『浮雲』(1887年)

感性を活かして恋愛や理想を自由に描く「ロマン主義」

*例えば、森鴎外の『舞姫』(1890年)➡Go to the site

西洋的なものが押し寄せる中、日本的な世界観を尊重しようとする「擬古典主義」

*例えば、樋口一葉の『たけくらべ』(1895年)➡Go to the site

写実主義の延長線上にあり、事実を的確に描くとする「自然主義」

*例えば、島崎藤村の『破戒』(1905年)

陰鬱なテーマが多い自然主義に対して、もっと人道的なものや創造性のあるものを描こうとする「反自然主義」

*例えば、夏目漱石の『吾輩は猫である』(1905年)➡Go to the site

『夢十夜』(1908年)➡Go to the site

芥川龍之介の『鼻』(1916年)

『蜘蛛の糸』(1918年)➡Go to the site

『羅生門』(1915年)➡Go to the site

美しいものを徹底的に追求しようとする「耽美主義」

*例えば、谷崎潤一郎の『刺青』(1910年)や長編小説『細雪』(1944-1948年)

随筆の『陰翳礼讃』(1933年)

そして自然主義から派生した日本特有の自分の生活や内面の葛藤を商品化していった「私小説」もしくは「私小説風のフィクション」*例えば、太宰治の『人間失格』(1948年)

といった言葉がキーワードとして挙げられます。

「私小説」が日本の近・現代文学の主流となったところで、それに反発することを原動力とした様々な細分化された潮流が生まれ

*例えば、川端康成の『雪国』(1935年)

三島由紀夫の『金閣寺』(1956年)

安部公房の『砂の女』(1962年)

大江健三郎の『飼育』(1958年)

村上春樹の『羊をめぐる冒険』(1982年)等、今日に至ります。

川端康成(1968年)と大江健三郎(1994年)はそれぞれノーベル文学賞を受賞しています。

上記に列挙した作家たちやその作品は、翻訳本でも結構ですので是非読んでみてください。

また、文学史の軸となる作品でなくても、日本のことをもっと知りたい、日本の真髄に触れたい、あるいは日本語で文学作品を読んでみたい、という方のために、個人的にお勧めしたい作品としては、宮沢賢治の童話『注文の多い料理店』(1924年)➡Go to the site や童話『銀河鉄道の夜』(1934年)➡Go to the site 、キリシタン弾圧の中で日本の精神風土とキリスト教という観点から神の観念や罪の意識という問題に取り組んだ遠藤周作の歴史小説『沈黙』(1966年)、日本において社会派推理小説の大ブームを引き起こした松本清張の『点と線』(1958年)、独特な日本的世界の中で展開される殺人事件を描いた推理小説作家横溝正史の『八つ墓村』(1949年)や『犬神家の一族』(1950年)や、そして日本語学習者の方には必ず原文を読んでいただきたい「ショートショート(超短編小説)の神様」と呼ばれるSF作家星新一の『ボッコちゃん』(1971年)などが挙げられます。

それから短歌や俳句ではなく、自由詩の形態をとって書かれた作品の中にも、大変美しく、心に残る作品が数多くあります。

日本を代表する詩人としては、以下の詩人たちが挙げられます。

萩原朔太郎、中原中也、石川啄木、谷川俊太郎、相田みつを、金子みすゞ

尚、著作権が消滅している作品に関しては、日本最大のインターネット電子図書館「青空文庫」で読むことができます。

青空文庫のURLはこちらとなります。➡Go to the site